欠如・不安によって開かれてくる地平 磯前順一著『居場所のなさを旅しよう』とシェル・シルヴァシュタイン『ぼくを探しに』

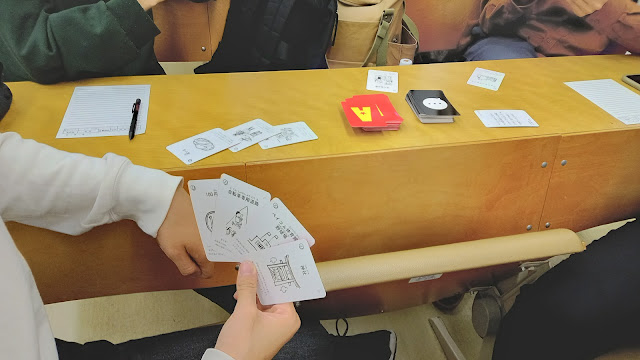

先日来読んでいる本。 磯前順一著『居場所のなさを旅しよう』 がとてもよかった。 「はじめに」の一文を引用します。 「居場所をなさを感じている者同士が出会い、勇気をもって心を相手に開くとき、その居場所のなさの感覚こそが新たな絆をもたらしてくれるからです。この本は、居場所のない私があちこち旅をした記録であり、心の軌跡でもあります。今自分が居る場所がなんだかしっくりこない人が、これを読んで「ああ、自分もう生きていくことができる」「道はある」と思ってくれたらうれしいです」(5ページ) この言葉にたがわず、欠如や不安、傷や苦悩・悲嘆の経験が開いていくもの、見つめさせるもの、それによってつながっていくものが、丁寧に、切実に描かれています。 アメリカに留学中に著者は、酒井さんという先輩から、このような助言をもらったといいます。 「 白人じゃないきみはきっといじめられるだろう。きみが何を言っても、「日本人だから」で片づけられてしまう。君の声を聴こうとする人は少ないだろう。でも、それが学問にとって大切なんだよ。白人という居場所をもらえないきみは、「居場所のなさ」が本当の意味でわかるようになる。日本人として日本で育った君にはわからない、日本にいるマイノリティの気持ちがわかるようになる 」 ズシンとくる言葉でした。 また、本書の中で紹介されていた一冊が、 シェル・シルヴァシュタイン『ぼくを探しに』 ( https://amzn.to/3sVxHu2 )という本。 これは、家庭用と、授業やお話の資料・提示用に2冊買ってしまった。 シンプル・単純な線で描かれた絵本ですが、ぐっとくるものがあります。 主人公は、表紙にもあるように、三角形の欠け目がある丸なのです。昔のゲームの パックマン ような。 彼は、自分の足りない「かけら」を探して旅をしています。 「ぼくはかけらを探してる 足りないかけらを探してる ラッタッタ さあ行くぞ 足りないかけらを探しにね」 彼は欠如があって、完全な〇(マル)ではないので、あまりはやくは移動できないのです。歌いながら、晴れや雨・雪の天気を楽しみながら、虫や花と戯れたり会話しながら、旅をしています。 ついに彼は、かけらを見つけるのです。ぴったりとはまり、〇になった彼は、それまでよりもスムーズに移動することができるようになります。 ところが...